Dos décadas de la historia de San Mateo, Boyacá. (1950-1970)

- albaluzbonilla

- Sep 13, 2025

- 135 min read

Updated: Nov 14, 2025

A mis padres: Pedro Antonio Bonilla y

Lolita Sepúlveda. Con eterna gratitud.

Contenido

1. Introducción

2. El paisaje natural

3. San Mateo y la violencia de mediados del siglo XX

4. El Centro y el Campo a comienzos de la década de 1950

5. Los caminos y la carretera

6. La construcción de la iglesia

7. Nuevas construcciones y los servicios públicos

8. La población y la salud

9. Una economía promisoria

9.1 El día de mercado

9.2 Otros trabajos de los habitantes del Centro

9.3 La producción agropecuaria

9.4 Los molinos hidráulicos de piedra

9.5 La caña de azúcar o caña panelera

9.6 El tabaco

9.7 Artesanías

El comercio

La cocina y la comida sanmatense

La administración y la vida política de 1958 a 1970

Un pueblo con fuertes raíces cristianas

La Navidad y las Fiestas en honor de Nuestra Señora de Chiquinquirá, Patrona de San Mateo

Las vivencias cotidianas y la crónica

Conexión de San Mateo con el país y el mundo

El lenguaje y el saber popular

18. La educación de los niños y los jóvenes

Expresiones artísticas y la recreación

De cuentos, mitos y leyendas

Dos décadas de la historia de San Mateo. (1950-1970)

1. Introducción

El presente trabajo es la historia de un pequeño territorio, el municipio de San Mateo, ubicado al norte de Boyacá, con 132 Km2. de superficie, en un tiempo muy corto: dos décadas, atendiendo a que los límites de los períodos históricos son amplios y se requiere de la historia retrospectiva en ciertos aspectos como en la política, la demografía y algunas creencias y tradiciones.

Es una mirada a través de los recuerdos, seguramente incompleta, que mi madre, hermanos y algunas personas que vivieron la misma época, me ayudaron a complementar con sus testimonios. Por esta razón, la mayor parte del texto está escrita en primera persona. Se emplean fuentes primarias de los archivos que ha sido posible consultar, textos publicados sobre San Mateo y obras generales de historia y geografía, como soporte teórico a los argumentos y para proporcionar contexto espacial e histórico a la investigación.

Se aborda: el paisaje natural, la violencia de mediados del siglo XX como hecho que da apertura cronológica al estudio, la transformación del poblado y el campo impulsada por la construcción de la iglesia y la carretera, las características de la población, la salud, la economía, la comida y la vida política. La mentalidad religiosa se mira desde la permanencia de sus dogmas y fiestas tradicionales y algunos cambios en sus prácticas, la conexión con el país y el mundo, la educación como eje principal de progreso, algunos eventos particulares y los mitos y leyendas que contribuyen a formar la identidad cultural.

Todo este acontecer cotidiano se narra a través de las pequeñas y las grandes vivencias; se citan muchos nombres propios, aunque faltan otros tantos, de una comunidad que tenía objetivos y aspiraciones, pero que vivía sin prisa, con el disfrute del día tras día con la familia, con los vecinos y amigos en el trabajo, en la reflexión, la recreación y en compartir tanto los momentos felices como los tristes, en unión y solidaridad.

El estudio se enmarca en la Microhistoria: se miran los hechos del pasado con detenimiento, “se enfoca la vista en todas direcciones, lo durable y lo efímero, lo cotidiano y lo insólito, lo material y lo espiritual, dando la misma importancia al individuo que a la multitud”, para así enriquecer la Historia Social (González, 1972, pp. 3, 4). De igual manera, se apoya en la Escuela de los Anales, que centra sus teorías en lo habitual, el acontecer diario, con una “dosis de detallismo y de vivencia que en vano encontraríamos en los archivos” (Le Roy Ladurie, 1981, p. 16). Sus fuentes también están en los recuerdos y en la voz de algunos protagonistas, recalcando la dinámica de las transformaciones y las estructuras o sistemas que permanecen en un tiempo largo.

Abreviaturas

AGN: Archivo General de la Nación.

AHRB. FGB: Archivo Histórico Regional de Boyacá. Fondo Gobernación de Boyacá.

APSM: Archivo Parroquial de San Mateo.

ANEC.NS.: Archivo Notarial de El Cocuy. Notaría Segunda.

2. El paisaje natural

Un amanecer en los primeros días del mes de enero, en San Mateo, Boyacá, invita a contemplar el firmamento hacia el oriente y observar al planeta Venus o lucero de la mañana y a la luna en su fase de cuarto menguante, arriba de El Cerro de la Veracruz y, poco a poco, la luz de estos dos astros es ocultada por el sol que, en su “movimiento aparente”, sale tras las montañas del ramal oriental de la cordillera Oriental; invita a escuchar el sonido de los vientos Alisios del Noreste que al llegar fríos al cerro de Mahoma (4.000 metros sobre el nivel del mar), mayor altura del municipio y a otros altos, los erosiona. Estos vientos, al descender, se van cargando de humedad para depositarla en el relieve montañoso y contribuyen a las lluvias de marzo, abril y mayo. Las heladas se presentan con mayor frecuencia en los meses de enero y febrero en planicies sobre los 2.500 a 2.800 m s.n.m.

Entre agosto y septiembre, vientos cálidos procedentes del Magdalena entran a la cuenca del Chicamocha, de clima seco, suben por el valle del río Cifuentes propiciando ambientes igualmente secos y al chocar con los vientos locales, aportan a las lluvias de octubre y noviembre, necesarias para la diversidad de cultivos. (En las últimas décadas el régimen de lluvias se ha visto afectado por los fenómenos del Niño y la Niña.)

Sobre los pisos térmicos: páramo, frío, templado y cálido se encuentran variedad de formaciones vegetales y ecosistemas que conforman las zonas bioclimáticas, así:

Bosque Pluvial Subandino (bp; SA): (3.600 - 4.100 m s.n.m.) Comprende los páramos de las veredas de Alfaro y San José. Temperatura: entre 3° y 6° C., lluvias y lloviznas frecuentes con un promedio anual superior a 2.000 mm. Vegetación: pajonales, musgos, líquenes, frailejones, chilco, romero de páramo y gaque.

Bosque muy húmedo montano. (bmh;M) (2.900 - 3.600 m s.n.m.) Se ubica en la parte alta de las veredas de Alfaro, San José, La Palma, Peñuela y Monte Redondo. Temperatura entre 6° y 12° C. y precipitación entre 1.000 y 2.000 mm. En los meses de verano ocurren las heladas. Vegetación: gramíneas, frailejones, encenillos, colorados, chusque, chilco, arrayán y mortiño.

Bosque húmedo montano bajo: (bh; MB) (2.200 - 2.900 m s.n.m.) Presente en sectores de Cuicas Buraga, Cuicas Ramada, Floresta, Hatico, Cascajal, La Palma y parte baja de Monte Redondo. Temperaturas entre 8° y 12° C. Clima frío húmedo, con precipitaciones entre 2.000 y 4.000 mm. Vegetación: helecho arbóreo, pino colombiano, roble, borracheros, arrayanes y carboneros, aunque ya en poca cantidad y a medida que disminuye la precipitación se encuentran: alisos, cedros, trompetos y cerezos. Abundantes pastos y cultivos de papa y maíz.

Bosque húmedo subtropical: (bh; ST) (1.800 - 2.200 m s.n.m.) Hacia el occidente del municipio en sectores de las veredas de Cuicas y Concordia. Temperatura entre 18 y 24° C. Precipitación entre 1.000 y 2.000 mm. Vegetación: Yátago, gualanday, candelero, guamo y roble. Cultivos: caña de azúcar, maíz, yuca, café y frutales.

Bosque seco subtropical: (bs; ST) (1.400 - 1.800 m s.n.m.) Zonas más bajas de la vereda La Floresta, sector de El Chapetón. Temperatura inferior a 24° C. Precipitaciones entre 500 y 1.000 mm. Algunas manchas de dividivi, penca, hayuelo, cacto y cultivos de caña de azúcar, maíz, café, tabaco, plátano y frutales. (Espinel. 1990, pp. 31-112 y Bustamante, 1982, pp. 112-114)

El territorio (Ver mapa N° 1) está bañado por los ríos Cifuentes y Dragú o Canutal y numerosas quebradas que proporcionan el agua para los habitantes, los cultivos y los animales, lo cual determina la producción económica de numerosas fincas de propiedad privada que, por su extensión, Fals Borda calificó de minifundio como forma de tenencia. (2006, p. 163)

3. San Mateo y la violencia de mediados del siglo XX

San Mateo sufrió la violencia de mediados del siglo XX porque hacía parte del cruce de caminos del eje Soatá-Málaga-Casanare-Arauca. Una ruta seguía por el norte hacia Santander, Norte de Santander y Venezuela y otra, hacia el oriente, por Chita, La Salina y Arauca. En estos pueblos de vida económica activa se conformó la filiación política, influenciados por líderes políticos del siglo XIX y comandantes de la Guerra de los Mil Días (1899-1902), quienes fueron dueños de tierras y cuyos trabajadores debían votar por el partido de su patrón. Así, quedaron como pueblos de mayoría liberal: El Cocuy, por José Santos Gutiérrez; Tipacoque (corregimiento hasta 1968), por Eduardo Caballero Calderón; también, Capitanejo, Chiscas y Panqueba. Como pueblos conservadores: Guicán, por el general Gallo; Boavita, por su caudillo Santos Figueroa, junto con La Uvita, San Mateo, Guacamayas, El Espino y Málaga (Guerrero, 1991, p. 48). Chita estaba dividido por una línea imaginaria en la mitad del parque, pero con mayoría de población conservadora, y todos los pueblos con una sólida formación católica.

En San Mateo, en la vereda de Alfaro, un grupo de familias prestantes eran de

filiación liberal y en las elecciones de 1945 hubo 60 votos por el partido liberal y 495 por el partido conservador. Según Olga Acuña (2011, p. 155), hay dos tipos de dependencia social: por parentesco y por vinculación laboral. Entonces, estas familias de condición económica solvente, mantenían una filiación política, que probablemente se debía a relaciones de parentesco y compadrazgo con los habitantes de la vereda liberal de El Carrizal, del vecino municipio de El Cocuy.

Nueve guerras civiles habían azotado al país durante el siglo XIX, por diferencias ideológicas; el partido conservador defendía la unión entre la Iglesia y el Estado, una sola religión, la católica y el control del Estado sobre la economía; contrario a la ideología del partido liberal, defensora de la libertad religiosa, la separación entre la iglesia y el Estado y la no intervención del Estado en la economía, entre otros puntos. Después de la Guerra de los mil días, las tensiones continuaron en la llamada República Conservadora (1902-1929) y en la Hegemonía Liberal (1930-1945) y aunque su santidad Benedicto XV había prohibido desde 1919, “hacer del púlpito una plataforma de partido”, en Colombia no se cumplió; incluso, desde la Colonia, especialmente desde el movimiento de los Comuneros, la iglesia venía participando en política. (Deas, 2002, p. 6).

Los liberales eran respetuosos de los preceptos cristianos y si en Boyacá la mayoría de los sacerdotes apoyaban al partido conservador, en Santander y la Costa, apoyaban al partido liberal (Ibid., p. 9) y en muchas partes era contraproducente que fueran liberales y conservadores a la misma misa. El periódico Trinchera del 8 de octubre de 1937 informó que, en San Mateo, al salir de la misa “el conservatismo se abalanzó sobre los liberales a los que atacó con revólver, palo, etc., logrando asesinar a don Feliciano Zúñiga y otro liberal” (Acuña Olga, 2010, p. 210).

Cachiporros era el nombre despectivo de los liberales y a los conservadores se les llamaba chulavitas, por “el imaginario bélico” cuando en un combate cerca a Soatá el coronel Santos Figueroa fue herido y no pudo seguir a la Batalla de Peralonso en la Guerra de los Mil días. En la retirada a su casa, en la vereda Chulavita, de Boavita, lo acompañaban 15 soldados; cruzaron el río Chicamocha y eran perseguidos por 500 soldados liberales. Al ascender la cordillera, el coronel dio la orden de hacer frente a los perseguidores y al acabárseles las municiones, ordenó que les botaran piedras grandes, y con ese alud de piedras vencieron al batallón de liberales que estaba en la parte baja; “de ahí dependió el nombre de los chulavitas y del valor de los chulavitas”. (Entrevista a Luis Osorio. En: Acuña Olga, 2015, p. 86)

Desde 1946 los enfrentamientos entre los dos partidos se incrementaron y en las elecciones “el voto no reflejaba la opinión pública” sino el miedo de que ganara el partido contrario; los empleados del gobierno debían defender su partido en contra de la voluntad popular; había enfrentamientos entre liberales y policías; en los pueblos y veredas las gentes seguían las instrucciones de sus jefes políticos en la defensa de sus intereses; hubo falsificación de cédulas por los liberales, asesinatos de padres delante de sus hijos o de familiares; muchos liberales deben migrar o declararse conservadores para preservar sus vidas , “orden de ministros de gobierno a defender a sangre y fuego las instituciones democráticas”; ataques de funcionarios a civiles del mismo partido conservador; los empleados impedían la entrada al pueblo a los adversarios; en la elecciones de 1949, el gobierno conservador apoyó militarmente la persecución. (Acuña Olga, 2015, pp. 44-103)

Era tal la situación en el norte de Boyacá, que se atacaban entre municipios y entre los mismos paisanos. Fueron violentos los ataques de liberales de El Cocuy a los conservadores de Guicán; de liberales de El Cocuy y de Chita a veredas conservadoras de los mismos municipios y luego de las veredas conservadoras contra los liberales (Acuña Olga, Ibid. pp. 65-115), y un día de 1948, ante la noticia de que un grupo de liberales de El Cocuy pretendía atacar a San Mateo, entrando por el Cerro de Mahoma, líderes del pueblo y el párroco, organizaron la resistencia en la “Hacienda de Alfaro”; según el testimonio de la señora María Díaz, de 82 años: “un gamonal del pueblo era quien señalaba quiénes debían ir a enfrentar a los invasores y los mandaron armados con machetes, mientras los atacantes venían con armas de fuego”.

Sobre este hecho, don Laureano Carreño recuerda que,

“uno de esos días pasaba por la escuela de la Iglesia, 7 a.m. y sobre el piso del atrio del templo, vi tendidos a catorce campesinos, que habían sido acribillados el día anterior en límites con el municipio de El Cocuy. Entre los muertos estaban (...) Laureano Díaz, padre de un compañero Arcadio Díaz; Valentín Zúñiga, padre de otro compañero de estudio (...); Luis Enrique Figueroa Gallón, el alcalde, oriundo de Boavita. Los catorce campesinos muertos iban acompañados por el párroco de entonces, llamado Lorenzo Torres quien escapó porque iba a caballo” (Carreño, 2023, p. 21)

La crisis política era nacional y con el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, las persecuciones, incendios y saqueos se incrementaron. En la elección para presidente en 1949, el liberalismo se retiró y el 7 de agosto de 1950, Laureano Gómez asumió como presidente de la República, pero, por enfermedad, a los 15 meses dejó encargado del cargo a Roberto Urdaneta. (Acuña Olga, 2015, p. 82). Mientras tanto en el norte de Boyacá continuaban los desmanes, quema de casas, de granos y robo de ovejas, entre otros hechos, (Muñoz Barón, 2018, p. 170) y en San Mateo, muchas familias en las noches dormían en el monte por temor a que los del partido contrario llegaran a atacarlos.

La división del partido conservador entre radicales, presididos por Laureano Gómez, y moderados, con Gilberto Alzate y Ospina Pérez, quienes simpatizaban con los militares, generó discrepancias entre el gobierno y las fuerzas armadas y “llevó a la presidencia a Gustavo Rojas Pinilla, convirtiéndose en el primer presidente militar del siglo XX que tomaba el poder por un golpe de Estado” (Acuña Olga, 2015, pp. 147-148). Entonces, a partir de 1953 hubo un período de tranquilidad por el proceso de paz logrado con las guerrillas liberales de los Llanos, las obras públicas, el fomento a la educación y la industria; no obstante, Rojas Pinilla pierde el apoyo del alto clero, de los grandes comerciantes e industriales, de los medios de comunicación, por lo cual entregó el poder a una Junta Militar el 10 de mayo de 1957 (Lasso Vega, 2002, p. 194).

Desde 1956 se había firmado El Pacto de Benidorm, en España, entre Laureano Gómez y Alberto Lleras, líderes de los dos partidos tradicionales para instaurar el Frente Nacional, pacto que se consolidó en Colombia en 1957. Así, “mientras las élites liberales y conservadoras negociaban en los recintos, la población seguía combatiendo a su compadre y amigo en los campos y veredas” (Acuña Olga. 2015, p. 151).

4. El Centro y el Campo a comienzos de la década de 1950

El área urbana de San Mateo, desde su fundación en 1773, ha ocupado un altiplano ondulado ubicado en la parte baja de la montaña Las Palmitas. Según el Censo de 1938, (Primer censo de edificios), “la Cabecera municipal” contaba con 239 casas, de éstas “32 tenían servicio de luz eléctrica” en unas horas de la noche. La iglesia se ubica en el costado oriental de la plaza, como lo ordenaban las instrucciones coloniales y ha sido la construcción más importante por ser el centro espiritual; la Consistorial o alcaldía en el costado occidental. En 1955 la escuela de niñas funcionaba en la esquina noroeste de la plaza y en dos salones de la consistorial y la de varones, en la iglesia y en salones de casas cercanas a la plaza que la administración municipal arrendaba para dictar las clases. El cementerio se ubicaba a dos cuadras de la plaza, hacia el oriente, junto al camino a las veredas de San José y Alfaro. (Ver plano N° 1)

La plaza era el principal lugar de encuentro de los habitantes; hacia el centro había un pequeño parque de barandas metálicas pintadas de color verde con un jardín bien cuidado y el busto del profesor Rafael María Velandia; en sus alrededores se realizaba el gran mercado de los miércoles, con gran afluencia de vendedores y compradores de productos agropecuarios, de vestuario, utensilios y herramientas. Un mercado más pequeño se llevaba a cabo los domingos, cuando los campesinos acudían a cumplir con la asistencia a misa y de paso, vendían algunos productos del campo y compraban artículos necesarios en sus hogares. Era también el espacio de formación y de recreo de los estudiantes de las dos escuelas urbanas, el lugar para celebrar las fiestas patrias y las fiestas populares y a su alrededor se realizaban las procesiones religiosas.

Las casas, en general, eran de tapia pisada, madera y teja de barro; había patio empedrado y jardín con rosas, margaritas, dalias, pensamientos, novios, azucenas, lirios, clavellinas, gladiolos, briza, corona de Cristo, entre otras plantas, y eran visitadas con frecuencias por abejas, mariposas y colibríes. En torno al patio las habitaciones, un sitio o lugar para la cocina y al fondo, el solar con una huerta de árboles de durazno, chirimoyo, matas de breva, curubo y otras plantas, hogar de copetones, toches, perdices, golondrinas, tórtolas, mirlas y otras aves. Allí se hallaban las caballerizas, si la casa era grande, o el espacio para dejar el caballo o la yegua de la familia, único medio de transporte existente. También en el solar de muy pocas casas estaba el escusado, una letrina.

El agua para el consumo venía del río Cifuentes, conducida por una toma artesanal construida y mantenida por la comunidad; los habitantes la recogían a una cuadra de la

plaza hacia el oriente y también, mientras se construía la iglesia hicieron un estanque, por el costado norte de la iglesia, para abastecer las obras; una parte de agua limpia llegaba a una poceta junto al atrio, donde la comunidad podía proveerse del líquido. El agua sobrante de la toma principal seguía hacía el norte, por detrás de las casas que bordeaban el camino hacia Guacamayas y a una cuadra de la plaza cruzaba este camino; continuaba hacia el occidente, junto al camino de El Chapetón y desembocaba en la quebrada Agua Blanca, que a su vez vierte sus aguas al río Cifuentes. (Ver Mapa N° 1)

Un documento que ayuda a corroborar la cantidad de propietarios y las características de las viviendas es un edicto que se publicó el 2 de diciembre de 1952, firmado por el personero de entonces, don Nereo Correa, para vender dos bienes raíces del municipio. Dice así:

“1° Un solar, sin edificaciones, ubicado dentro del área de esta población alinderado así: por el oriente, con de Cristóbal Duarte, Luis Blanco, Dimas y Gabriel Botía; por el norte con la calle pública; por el occidente con la de Sara Sepúlveda y Jesús Correa; por el sur, con sucesión de Aristóbulo Sepúlveda. Este lote fue avaluado judicialmente en la suma de mil pesos moneda legal y corriente (1.000,00).”

“2° Una casa de construcción de pared, madera y teja, con su sitio y solar adyacentes, ubicada dentro del área de esta población, cuyos linderos están demarcados así: por el oriente, con la calle pública; por el norte con la de Susana Sánchez de Arias, y Celestino Hernández; por el occidente con de Higinio Bohórquez, Víctor Velandia y Sucesión de Belén Valbuena; por el sur, con de Daniel Medina, Gabino Correa y Santos Amaya Pérez. Esta edificación y lote fueron avaluados judicialmente en la suma de tres mil pesos (3.000,00) moneda legal.” (El Boyacense, 1953, p. 94) Ver plano N° 1 Manzanas 1 y 6.

El documento confirma que las unidades familiares constaban de casa, “sitio” para la cocina, patio y solar; muestra, además, que había un buen número de propietarios. Algunas casas quedaban a unos metros del camino o calle y se entraba por el patio o jardín; por estos años construyeron las paredes a la calle e incluyeron el zaguán.

En las veredas o “resto de localidades”, según el censo de 1938, había 1.711 casas; las había de tapia pisada, de adobe y teja de barro y de bahareque y techo de paja; de acuerdo con los recursos del dueño, cada casa tenía una, dos o tres habitaciones; había corredor para el descanso después de las labores y para dejar los aperos y las herramientas. La cocina se hallaba separada de la casa por el patio; muchas eran de paja, algunas de teja; tenían jardín y huerta donde sembraban lechugas, repollos, zanahorias, remolachas, hierbas aromáticas, matas de durazno, peros y manzanos, en tierra fría y templada y en las veredas de clima cálido los frutos de la huerta ya eran guayabos, naranjos, mandarinos, plátano, papaya y aguacates, entre otras.

En los potreros se alimentaba el ganado: bovino, ovino y caprino; cerca a la casa las aves de corral y en las tierras de labranza se cultivaba papa, maíz, trigo, cebada, frijol, haba y alverja. También abundaban las aves silvestres, los insectos, los pequeños reptiles, los mamíferos y las truchas en los ríos.

5. Los caminos y la carretera

De la plaza partían cuatro caminos: hacia el norte, a Guacamayas; hacia el oriente, a las veredas de San José y Alfaro; al sur, hacia la Uvita y Boavita y hacia el occidente, a Chapetón y Santander. Se les llamaba caminos reales porque en la Colonia, la máxima autoridad era el Rey de España, o caminos de herradura, adecuados con piedra para los caballos y demás equinos que los recorrían; estos caminos subían y bajaban montañas, unían grandes distancias y, desde antes de la fundación de la Capilla, este territorio siempre estuvo vinculado a la red de caminos ancestrales prehispánicos y coloniales.

La carretera Central del Norte fue el gran proyecto que se inició en 1909 en el gobierno de Rafael Reyes y tenía como objetivo comunicar a Bogotá con Venezuela; el frente que uniría a Bogotá con el norte de Boyacá, llegó a Soatá en 1927 (Peñuela, 1933, p. 165) y continuó hacia Tipacoque y Capitanejo; en este trayecto se encuentra el Chapetón, que era inspección de policía de San Mateo; así, cuando la carretera llegó a este lugar, los sanmatenses podían bajar a pie o a caballo y allí tomar un transporte a Duitama y Bogotá o hacia Santander.

En los trabajos de la vía se utilizó la mano de obra de las veredas por donde iba la carretera, con trabajadores de otras partes que tenían experiencia en este oficio. (Monroy Álvarez, 2002, p. 15) y se inició la construcción de carreteras regionales integradas a la Central del Norte, como la de Capitanejo al Cocuy que fue inaugurada en 1938 y en 1944, según la Ley 62, se ordenó la ampliación del trayecto entre “Guacamayas y el puente Nevado” ( Rueda Caro, 2014, p. 224).

El sector La Uvita-San Mateo-El Cocuy se planeó como carretera departamental en 1944, donde la Nación aportaría el 70%, pero se demoró por la crisis fiscal provocada por la Segunda guerra Mundial (Camargo, 2021, p. 88) y fue hasta el 22 de enero de 1.953 cuando el gobernador de Boyacá, Luis Pinto, asignó un auxilio nacional de 100.000,00 pesos para el trayecto de la Uvita-San Mateo. (El Boyacense, 1954, p. 170) La carretera siguió en varios sectores, los trazados del camino real, con modificaciones para disminuir las pendientes.

Cuenta don Laureano Carreño que,

“… por lo general para abrir trocha, fueron tres frentes conformados por 15 obreros y un caporal, uno lo comandaba Marco Antonio Manrique, otro lo dirigía Pacho Carrillo y el tercero, un señor Timoleón. El buldócer lo manejaba un señor Espíndola y el ayudante era Adonaí Manrique; el ingeniero contratista de la obra era el Dr. Pilonieta. Nuestro capataz fue Carlos Bermúdez, de Peñuela, comandaba la cuadrilla de administración y mantenimiento donde yo participaba. La volqueta la manejaba Manuel Bonilla”. (Versión oral y también en: Carreño, 2023, pp. 58)

La vida diaria de los carreteranos era cumplir con su horario de trabajo; un contratista les daba la alimentación y el tiempo libre lo dedicaban a descansar y a divertirse jugando a las cartas o dados y, el fin de semana, los que se quedaban en el campamento, a tomar y a hacerle picardías a sus compañeros jóvenes. Cuenta, además,

“que tenía un amigo en la vereda de Peñuela que había fundado una especie de cooperativa con el nombre de “La Proveedora” y tenía un local en la casa del pueblo, donde con su familia elaboraban ropa. Mi amigo compraba las telas en Bogotá, suministraba dril para pantalones, camisas, ropa interior y vestidos para damas y niños; daba créditos y mensualmente, uno amortizaba cuotas de acuerdo con la capacidad de pago de cada quien. Mi amigo, Pedro Bonilla, siempre me inclinaba a ser un buen ser humano (…) yo veía en él a un buen padre”. (Ibid. pp. 59, 60)

La construcción de la carretera era la novedad para los lugareños “y en 1954, después de haber instalado el puente sobre el río Cifuentes, que se llamó Alfonso Tarazona Angarita, quien por estos meses era el gobernador de Boyacá, arribó el primer carro a San Mateo. Al respecto, se presentan dos relatos:

“Ante la noticia de que venía un carro, fuimos con un grupo de chinos a recibirlo más allá del puente. Fue una sensación especial y corríamos detrás del vehículo gritando: ¡Un carro! ¡Un carro!, pues solo los habíamos visto en dibujos. Fue algo especial.”(Testimonio de Carlos Gómez)

El profesor Isaías Centeno cuenta que:

“En una tarde de la Cuaresma del año de 1954 irrumpió en las calles de San Mateo el primer vehículo, un camión grande de color azul grisáceo de propiedad de don Víctor Velandia; mucha gente por lado y lado aplaudía. En la plaza don Celestino Hernández, muy entusiasmado, habló sobre el transporte como forma indispensable para el progreso del pueblo y del triunfo de los transportadores; el desfile llegó a la esquina de don Luis Abril, recorrió la calle Real, llegó a la esquina de Nereo Correa, de ahí siguieron a la otra esquina y en la casa de Marco Tulio Bonilla hubo bebida para el que quisiera, bueno, pero qué contentos todos”.

Respecto al trayecto de la carretera de Guacamayas a San Mateo, el gobernador Alfonso Tarazona Angarita, en su informe de 1954 escribió, que se estaba trabajando con empeño y pronto estaría terminada (pg. 214). En 1955, para el mantenimiento de la carretera La Uvita-San Mateo, se concedió un auxilio nacional por 3.500,00 pesos (El Boyacense, 1956, p. 137), y por la Ley 150 de 1963 de diciembre 31, la carretera que unía a La Uvita, San Mateo, Guacamayas y El Cocuy se incorporó al Plan Vial Nacional para su conservación.

La construcción de la carretera trajo numerosos cambios a San Mateo: los arrieros que tenían experiencia en el comercio activo de productos agropecuarios, cambiaron las mulas y otros animales de carga por camiones y abrieron negocios en el Centro; otras personas siguieron el ejemplo y se activó el comercio; hubo afluencia de materiales de construcción, textiles, ropa, alimentos, medicamentos; se hizo más fácil el traslado de materiales para la construcción de la iglesia; creció la población urbana; se inició la transformación del Centro y el cambio de algunas costumbres de la población.

6. La construcción de la Iglesia

En la primera mitad del siglo XX se dio en Colombia la renovación de la arquitectura religiosa, la cual obedecía principalmente a “fortalecer el valor cultural del catolicismo”; nuevas iglesias introdujeron el estilo “Neogótico” que se originó en Europa a finales del siglo XIX y tuvo gran difusión en América. (Hernández Molina, 2021, p.16) Así, en Boyacá, en la década de 1940, estaban bien adelantadas las iglesias de El Cocuy, Soatá, Boavita, Chita, La Uvita, Cerinza y Gámeza, entre otras.

En San Mateo, esta tarea la emprendió el padre Francisco Suárez en el año de 1949, cumpliendo con los requerimientos de la Diócesis de Tunja, jurisdicción eclesiástica a la que pertenecía San Mateo desde marzo de 1880 (León Leal, 2006, p. 92). Se organizó la asamblea de vecinos, la elección de la Junta Directiva para tan magna obra y todos los vecinos movidos por su gran devoción y compromiso cristiano iniciaron actividades; los habitantes de las veredas con la consecución de gran cantidad de piedra y su transporte con bueyes hasta depositarla en la plaza, y los habitantes del centro, con bazares y rifas. Cuando llegó el padre Ramón de Jesús Mojica a ejercer su ministerio, en noviembre de 1949, la obra continuó con mayor empeño.

El padre Ramoncito motivó a la comunidad con su gran carisma y entusiasmo en la realización de proyectos de bienestar social y los habitantes respondieron con su trabajo incondicional. La estrategia principal fue las visitas de la Virgen a los hogares tanto del poblado como de las veredas. Llegaba la procesión rezando el Rosario con el cuadro de la Virgen de Chiquinquirá a la casa de la familia que la había solicitado; terminado el rezo empezaba la música, la familia exhibía sobre una mesa las deliciosas viandas que serían rifadas; generalmente una bandeja con una gallina preparada con su morcilla, papas y yuca; un matrimonio de vino y galletas y una canasta de frutas muy copiosa y colorida y junto a las rifas se vendían: empanadas, masato, mantecada, jalea con queso, gaseosa y cerveza.

En las veredas se desarrolló la misma actividad; después del rezo, la fiesta, venta de comida y las rifas, por lo general eran las mismas o variaban de acuerdo con los productos cultivados; algunos fieles de solvencia económica donaban corderos, cabros y hasta novillos para rifar y ese mismo día se hacía el sorteo; el padre recogía el producido en su carriel, pues él era el tesorero de la Junta, daba las gracias y partía, acompañado por algunas personas.

El arquitecto de la obra fue Roberto Rodríguez quien “vivía en la casa de la familia Elizalde, junto a la iglesia” (Información de Isabel Jiménez), y según don Guillermo Herrera, maestro principal de la obra, como oficiales trabajaron: Ramón López, Guillermo Acuña, Luis Sepúlveda, Laureano Corredor, Antonio Cordón (...) y de otras partes vinieron “un tal Encarnación, Antonio Castañeda y Neftalí Flechas que eran de Sativa Norte y un tal Luis de Bogotá” (Entrevista de Juan de la Cruz Díaz. En: 100 años cientos de historias. 2017, p. 208). También numerosas personas colaboraron con el servicio voluntario para cargar arena, madera , “voliar ladrillo” y hasta los niños y niñas aportábamos ladrillos en las marchas que organizaban los profesores de las escuelas.

Continúa don Guillermo con la descripción: La construcción se inició de atrás hacia adelante, “entonces el padre celebraba en la iglesia viejita” y cuando estuvo la parte de atrás, se construyó un muro simple para dividir las dos mitades; el padre celebraba en la parte de atrás, mientras se trabajaba en la parte de adelante y en las torres. Las bases de las paredes

“tienen como dos metros de hondo, y tres metros donde van las columnas.” (...) la piedra se pulía

y se acomodaba, encima se echaba una base en brea que se expandía con una pala especial que hacíamos, y sobre ella la tela asfáltica que se pegaba con la brea caliente, encima una capa de brea con arenilla para que después cogiera el cemento”. (…) Las bases de las zapatas de las torres tienen cinco metros de hondo y de torre a torre por el frente tiene una viga de uno con cincuenta de alta por setenta de ancha, no se trozó el piso sino que se hizo un túnel por donde se metían los obreros para, por ejemplo amarrar el hierro y de esta misma forma se fundió. (…) Las paredes laterales tienen tres hiladas en piedra [y todas] llevan tres ladrillos de ancho, cada hilada en traba, (dos de tizón y uno de centro) (…) Las molduras las hicimos aquí con moldes de caucho que trajimos de Bogotá, las fundimos en el suelo y luego las subimos con poleas. (…) lo de la torre casi todo se armó en el suelo y se subió luego. Las cornisas (…) son las que se encuentran alrededor de la Iglesia, esas si se fundieron allá en ladrillo,” (Ibid, pp. 207-208)

En 1955, por petición del Nuncio Apostólico de Colombia y mediante una Bula del Papa Pío XII, la parroquia de San Mateo fue incorporada al grupo de 39 parroquias del norte y oriente de Boyacá que formaron la Diócesis de Duitama. Desde esta fecha, la administración eclesiástica y la construcción de la iglesia quedaron bajo la autoridad del obispo de Duitama.

Ya iba bien adelantada la obra de la iglesia, cuando en febrero de 1961 fue trasladado el padre Ramoncito a la parroquia de Socha y fue nombrado el padre Francisco Leguizamón Eslava para ejercer su misión pastoral en su pueblo natal. Su trabajo responsable, constante y eficiente fue apoyado con el mismo interés por la comunidad. Durante la Colonia, la Real Hacienda colaboraba para la construcción de iglesias y en 1964, también el gobierno de Boyacá asignó una partida de 30.000 pesos para finalizar las obras de la iglesia (El Boyacense, 1965, p. 27)

|

La construcción de la iglesia duró unos 15 años, todavía en el año de 1964 se veían obreros pintando y dando los últimos retoques a las torres. El resultado fue un hermoso templo de estilo neogótico con tres naves, la central más elevada y separada de las naves laterales por siete columnas a cada lado, arcos de ojiva o forma en punta de lanza y sus amplias ventanas con vidrios de colores y sobre éstas, otras tantas ventanas circulares; el altar tenía retablo de madera con hornacillas ocupadas por Santos; el púlpito también de madera un poco elevado en el costado sur del presbiterio y éste, separado del espacio para los fieles por una baranda de pequeñas columnas de cemento; el coro a la entrada en un segundo nivel y las dos torres de cuatro puntas, una ocupada por el campanario. En la fachada sobresale un frontón triangular entre las dos torres, un gran rosetón frente a la nave central y otros dos más pequeños frente a las naves laterales.

El Cementerio antiguo, a comienzos de 1950 tenía algunas bóvedas en piedra y la mayor parte de los difuntos se enterraban en la tierra. Con la llegada del cemento para la construcción de la iglesia, en la parte alta de éste, porque el terreno era inclinado, se construyeron bóvedas de cuatro y cinco pisos para difuntos de familias con recursos económicos. De la parte media del cementerio hacia abajo, los cadáveres se depositaban en tierra y en la parte más baja, un pequeño sector, era destinado a las personas que se suicidaban y se llamaba “Cementerio de los ahorcados”; ellos no tenían derecho a un funeral ni a ocupar el espacio de los demás difuntos.

Con la construcción de la Normal, la Anexa y la Concentración de niñas, el cementerio quedó entre estas instituciones educativas y el poblado, afectando las condiciones higiénicas y ambientales. Por esta razón, en 1966 se trasladó al potrero de La Llanada, ubicado a tres cuadras de la plaza, hacia el occidente, en la salida al Chapetón. Cuenta don Jairo Leguizamón, sepulturero por aquella época, que “la primera difunta que estrenó el cementerio fue doña Micaela Reyes Tarazona. Ella siempre decía: -¿quién irá a estrenar el cementerio? y fue una pregunta premonitoria porque ella fue quien lo estrenó.

7. Nuevas construcciones y los servicios públicos

Con la llegada de la carretera y la motivación ocasionada por la construcción de la Iglesia con ladrillo, cemento y hormigón, a mediados de la década de 1950, se inició la construcción de casas de ladrillo con servicios sanitarios. Algunos propietarios vendieron la mitad de sus casas, otros sacaron lotes de los grandes solares que tenían y también los vendieron; casas antiguas incorporaron estos servicios, y por estos cambios se generó la necesidad de construir un acueducto y un sistema de alcantarillado.

7.1. El acueducto.

El agua continuó llevándose del río Cifuentes y ya se construyeron cuatro tanques en inmediaciones de “la Península”, en la vereda de Alfaro, para hacer el acopio y de ahí se enviaba al poblado por una toma que seguía por el pie de la montaña Las Palmitas.

“La toma pasaba por cerca de la laguna La Tribuna, seguía por el predio de la señora Ana María Ronderos, por el de don Juan Villareal y el de don Pepe Velandia y llegaba al solar de nuestra casa donde habían construido dos tanques; de ahí la tubería salía por el patio de la casa y se distribuía a los usuarios del Centro. Quedó una poceta pública en el andén del costado sureste del solar de la Casa Cural, para quienes quisieran proveerse de agua. (Testimonio de Cecilia Zúñiga)

Por esta época el agua no contaba con ningún sistema de purificación y debía hervirse para su consumo.

7.2. El alcantarillado.

Con los servicios de baño, ducha, lavamanos y demás, las aguas residuales salían al caño al frente de las casas; ante este problema y a petición de la comunidad, la gobernación de Boyacá mediante la Ordenanza 43 de 1962 asignó un auxilio de 10.000,00 pesos para la obra del alcantarillado, (El Boyacense, 1965, p. 528), el cual, se construyó a 1.3 m. de profundidad, con tubería de 8 pulgadas, escasa pendiente y con cuatro salidas de aguas residuales hacia la quebrada Agua Blanca y luego, al río Cifuentes y otra salida de aguas directa al río Cifuentes, por el sector sur. (ESAP. En: EOT. San Mateo. 2000-2002. pp. 219-220) y en 1969 en el presupuesto municipal se asignó una partida de 4.000,00 pesos para recoger aguas sobrantes del sector del Truco (ARHB.FGB. Carpeta N° 363 p. 99), en la primera cuadra hacia la salida de El Chapetón.

7.3. La electricidad.

El primer contrato de alumbrado de Colombia se realizó en Bogotá en 1886. En San Mateo, el 15 de junio de 1933 ante el Señor Juan de la Cruz Gómez, notario público segundo principal del Circuito de El Cocuy y ante dos testigos: Saturnino Gualdrón y Rafael Restrepo, comparecieron los señores: Francisco Leguizamón B., personero municipal de San Mateo, Víctor María Rodríguez E., mayordomo de la parroquia y síndico del Hospital del mismo lugar, los doctores, Aquileo Garavito, eclesiástico y Gabriel Sánchez, abogado, Misael Sepúlveda, maestro de escuela y 19 agricultores, incluidas dos señoras, quienes registraron mediante escritura, una Sociedad Anónima con el nombre de “Sociedad o Compañía de Energía Eléctrica de San Mateo”. Se inscribieron los estatutos, la forma de pago de las acciones, reglamentos y funciones de los socios y de los integrantes de la junta directiva (ANEC, NS, 1933, tomo 1, escritura 125.)

La empresa se consolidó en el año de 1934, con la compra de terrenos y del derecho del agua de la toma La Tenería, que movería la planta eléctrica (ANEC. Escritura 168, 1934). Además, se concretó la compra de acciones, quedando así: el municipio con 60 acciones (52%), la iglesia y el hospital con 25 (22%), el padre Angarita con 5 (4%), Víctor María Rodríguez con 2 (2%), Aristides Sepúlveda con 2 (2%), y las siguientes personas, cada una con una acción: Dr. Gabriel Sánchez B., Alejandro Sepúlveda, Evaristo Galvis, Pedro Zúñiga, Enrique Bonilla, Samuel Godoy, Ramón Blanco, José María Gómez, Luis Sepúlveda, Simón y Misael Sepúlveda, Cerbelión Betancourt, Próspero Pachón, Temístocles Elizalde, Estrella Espinosa, Celestino y Emilia Hernández, Euclides Córdoba, Isaías García y Constantino Espinosa, con el 18% de la empresa. (ANEC, NS, 1934, tomo 1, escritura 141.)

La casa de la planta eléctrica estaba ubicada en una vega al sureste del poblado; para llegar allí, parte del camino se hacía siguiendo las aguas de la toma que salía del molino de don Francisco Zúñiga, situado en el punto de El Ensayadero, vereda Centro y al llegar al mirador del río, el agua caía en una pendiente de unos 70 metros sobre la maquinaria y la hacía funcionar. El caminante tenía que bajar por un sinuoso y pendiente camino que llegaba a la casa de la planta, a unos 15 pasos del río Cifuentes, en donde desembocaba la toma después de haber cumplido su tarea.

Debido a que la empresa no rendía para su sostenimiento, el 13 de diciembre de 1951 los accionistas decidieron cederla a la Parroquia. Así que el 19 de marzo de 1952, el personero municipal, don Luis Sepúlveda Flórez, transfirió en venta al padre Ramón de Jesús Mojica todos los derechos y acciones “vinculados al lote, casa, acequias, derechos de agua, maquinaria, cables, postes y demás derechos indispensables para el servicio de la empresa”, por valor de quinientos pesos (500,00). El municipio se comprometió con la Parroquia a no imponerle impuesto a la Hidroeléctrica y ofreció ayudarle con el correcto funcionamiento y “el sostenimiento de los postes y de los cables que sirven para el servicio del alumbrado público”. La Parroquia se comprometió con el municipio a compensarle estos favores, “proporcionándole un servicio de alumbrado eléctrico más barato que el de los particulares”. (ANEC, NS, 1952, tomo 1, escritura 128.)

El alumbrado público consistía en 40 bombillas de 25 bujías cada una (Ibid., f. 146 v.) y cuando la luz fallaba, las velas de cera eran la solución para iluminar, sobre todo, la mesa de estudio de los numerosos hijos de la mayoría de los hogares. Los uniformes y la ropa, en general, se alisaban con plancha de carbón y era muy difícil “alistar” el uniforme de gala del Liceo femenino, pues los puños y el cuello de las camisas tenían que ser almidonados. Entonces las velas fueron artículo importante de la canasta familiar, en el centro y con mayor razón en el campo. Eran pocas las familias que contaban con lámpara de petróleo, así que la linterna de pilas eveready ayudaba para imprevistos y en los caminos, “a más no poder”, la luz de la luna.

Fue el 19 de diciembre de 1965 cuando la Junta Municipal de Hacienda, autorizó al personero municipal, don Luis Sepúlveda Quintero para firmar el contrato con la ELECTRIFICADORA DE BOYACÁ S.A., para la construcción de “2.600 metros de red urbana de distribución montada sobre postería de concreto de 8 metros de longitud; construcción de línea de alta en una longitud, aproximada de 300 metros y su correspondiente subestación, según los planos y especificaciones elaborados por la sección de ingeniería de la electrificadora, junto con las pantallas para alumbrado público” La obra se entregaría a los 90 días por un valor de 109.750,85 pesos, por pagar en cinco contados; 25.000 a la firma y cuatro cuotas a pagar el 15 de marzo de cada uno de los siguientes años: 1966, 1967, 1968 y 1969.

El documento final está firmado el 10 de diciembre de 1965 por la Junta Municipal de San Mateo. Presidente del Concejo: Roberto Arias. Vicepresidente: Vicente Sepúlveda. Vocales: Pedro Bonilla y Aníbal Ruíz. Personero: Luis Sepúlveda Quintero. Alcalde: Luis María Montañez y Secretario del Alcalde: Vicente Bonilla. (ARHB.FGB Carpeta 223, fs. 76 v. a 81 r.)

7.4. El transporte público.

Desde 1940 La Cooperativa de transportes La Colombiana servía en la ruta: Bogotá-Duitama-El Cocuy, y Transportes Norte S.A. en la ruta: Bogotá-Duitama-El Espino. (Camargo Bonilla, 2018, p .69), por la vía de Capitanejo, que llamábamos, “por debajo”. El Expreso Paz de Río se había creado en 1949 y La Flota Norte Ltda., en 1953. Estas empresas buscaron rutas por San Mateo, o “por encima”. Isabel Jiménez, cuenta, que

“Por el año de 1956 le dijeron a mi papá, Carlos Jiménez, que si quería hacerse cargo de la Agencia y aceptó; se inició dándoles el hospedaje a los conductores, después pidieron el favor de vivienda y alimentación para algunos estudiantes y profesores y resultó el Hotel. Algunos años después la agencia del Expreso Paz de Río pasó a la casa de don Pablo Mojica”.

Respecto a los hospedajes, el censo de 1938 registra una “pensión” o lugar que ofrece alojamiento; también había una posada en la Rinconada, pero sus condiciones eran muy particulares, como se verá más adelante. En el período de estudio solo se sabía del Hotel de Don Carlos Jiménez. Eso sí, los moradores tenían la costumbre de “dar posada” a personas conocidas o, en ocasiones, a los viajeros con solo decir que eran amigos de algún familiar ya tenían la “dormida”.

Finalmente, en 1969 se creó el “Correo”, medio de transporte que prestaba servicio intermunicipal de Soatá a El Cocuy, ida y regreso en una buseta de la empresa Cootradatil.

8. La población y la salud

Los habitantes de San Mateo, desde su fundación (La Capilla en 1773), eran vecinos mestizos “con tendencia a lo blanco”, según Fals Borda, para todo Boyacá, (2006, p. 94). El padrón de 1777 solo registra un indígena de Sátiva con su mujer y un hijo. Para tener una visión global de la evolución de la población, se elabora un cuadro y un gráfico con información de algunos censos de población, desde el primer padrón hasta el censo de 1973. El censo de 1928 no se incluye porque no fue aprobado por el Congreso de la República por exagerar los datos en algunas regiones. El censo de 1951 solamente registró la población de “la cabecera municipal”, por esto, el DANE, (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) hizo el cálculo del crecimiento geométrico y halló el total de 4.991 habitantes. El análisis se hace desde el censo de 1938.

Según el gráfico 1., el crecimiento anual de la población de 1938 a 1951 fue muy bajo, 0.32%, la causa sería la violencia que se vivía en la región. De 1951 a 1964, la población creció a una tasa anual de 5.7% y del 103% en los 13 años. Este incremento notable de la población se explica por la disminución considerable de la violencia en el norte de Boyacá; de esta manera, la tranquilidad generó mayor producción agropecuaria, restablecimiento de la economía y mayor estabilidad familiar. Sin embargo, de 1964 a 1973, la población disminuyó a una tasa anual de -0.54%, fenómeno que tendrá explicación al profundizar en las condiciones de salud y las relaciones socioeconómicas de la población.

8.1 Servicios de salud, tratamientos y mortalidad

Los abuelos y padres contaban que antes moría mucha gente de tifo, enfermedad producida por bacterias del género Rickettsia, común en las heces de pulgas, piojos y garrapatas. Hay alusión de la existencia de un hospital en 1933, pero no se ha encontrado un registro permanente; por estos años los hospitales de la región tenían su origen en donaciones de particulares y los censos solamente registran un puesto de salud como institución prestadora de servicios con un empleado de enfermería.

En los años 50 se menciona al Dr. Villarreal y al Dr. Carlos Leal, pero, generalmente las enfermedades se trataban con con remedios caseros. Así, los dolores de estómago se curaban con agüitas de hierbabuena y manzanilla; los dolores de cabeza con una cataplasma de tabaco masticado por la mamá y puesta sobre la parte afectada; la diarrea con agüita de canela o de arroz tostado; para los dolores musculares, neurálgicos y costillas hundidas, las ventosas; para los lobanillos, un sobijo con saliva en ayunas; las fracturas con la “buena mano” de los sobanderos; el mal de ojo se prevenía con un azabache que vendían los “tunebos” y el niño llevaba en su muñeca; se hablaba “del humor de muerto” y se curaba con aguas de hiervas en infusión y en baños, y si se podía, “la metida del niño”, por un momento, en el estómago de un cordero recién sacrificado.

Con el arribo de la carretera llegaron algunos medicamentos de venta libre que aliviaban algunas dolencias: el cerején venía en jarabe y granulado, era un reconstituyente que también fortalecía el cerebro; el Pipelón era un jarabe de buen sabor que purgaba a los niños sin ninguna resistencia; la cola granulada se recomendaba para el sistema nervioso; la Emulsión de Scott ayudaba al crecimiento de los menores; las inyecciones de vitamina B12 para muchas enfermedades; las pastas como el Mejoral y el Colmen, curaban todos los dolores menores; las pomadas eran muy efectivas: el Dolorán para las magulladuras y golpes; el Mentol para el dolor de cabeza y los dolores musculares; el Vick Vaporub para la gripa; el alcohol como antiséptico; la pomada Peña y la crema Pond´s para la piel; el talco y el aceite de almendras para las quemaduras de los bebés y lana de oveja negra para curar las paperas.

Los partos o “alumbramientos” los atendían las parteras de confianza; eran expertas en saber cómo venía el niño y el estado de la mamá, en los cuidados para el bebé, sus baños diarios con hierbas, la dieta especial para la mamá que incluía caspiroleta, caldos de pollo y otros cuidados durante 40 días. La partera que más recibió niños en estos años, fue la señora Paulina Jaime y ya se preparaba una señora llamada Rosario. En el campo también había señoras encargadas de esta labor y por supuesto que muchos esposos asistieron a sus mujeres en el nacimiento de los hijos. Pero no siempre se tenía un final feliz porque hubo complicaciones y se escuchaban casos de algunos gemelos y mellizos que perdieron a sus madres en el parto.

La llegada de un bebé requería la compra de tela garza para cortar y mandar dobladillar los pañales, alistar varios pares de camisetas, el juego era una hacia atrás y otra hacia adelante; si había tiempo se bordaban con flores o muñecos. También ya las vendían en los almacenes. Eso sí no podían faltar el fajero para evitar que el ombligo se saliera cuando llorara el bebé y unos dos pares de camisetas de bayetilla roja, una tela calientica para evitar que el niño se enfermara de pulmonía. Seguía el sobre pañal, el plástico y el cobertor o cobija. O sea que el bebé “quedaba como un tabaco”, y así hasta los seis meses cuando ya los niños se vestían con pantaloncitos y las niñas con vestidos. Muchas señoras trabajadoras del campo, se terciaban un pañolón y cargaban al bebé en la espalda.

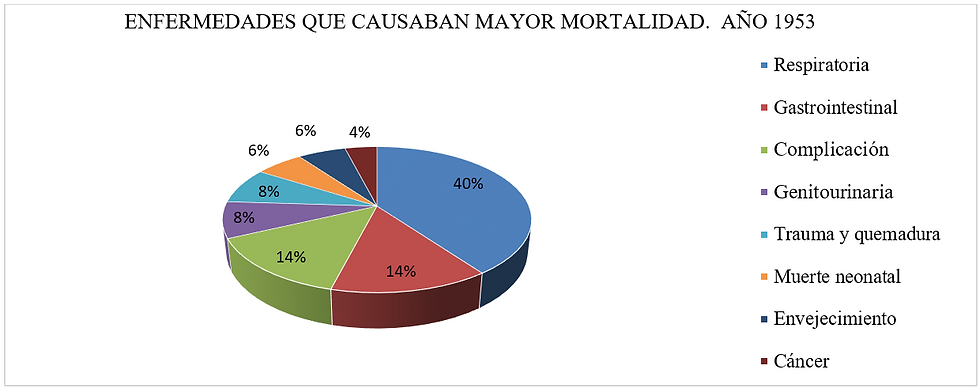

8.2. ¿Cuáles fueron las causas de muerte más frecuentes? Como no hay registros de instituciones de salud local que tengan esta información, se tomó una muestra de 50 partidas de defunción entre marzo 7 y junio 13 de 1953, y se obtuvieron los siguientes resultados:

En efecto, las enfermedades que más ocasionaron muertes fueron las respiratorias, con el 40%. Por estos años había días seguidos en que las campanas pequeñas de la iglesia repicaban anunciando que un angelito llegaba al cielo e invitando al funeral de un niño. En los libros de defunciones hay evidencia de que numerosas familias perdieron uno o dos de sus hijos a causa de la pulmonía o tos ferina. La segunda causa de mortalidad eran las enfermedades gastrointestinales, seguido de la complicación general y la debilidad. Ya el tifo no aparece como causa importante de mortalidad. Los dolientes de lepra, desde 1870 hasta 1961, se enviaban a Agua de Dios (Cundinamarca).

Por el año de 1958 llegó el Doctor Hildebrando Leguizamón, hermano del padre Pachito y del profesor Justo Luis, a ejercer su profesión. Tenía su consultorio particular en una bonita casa que mandó construir con un antejardín grande lleno de rosas de diferentes clases y colores. Atendía día y noche, a cualquier hora, alternando su trabajo como profesor catedrático de la Normal. En la salud oral, el señor Luis Montañez ejercía la dentistería: extracciones, calzas dentales y elaboración de prótesis y si alguna persona deseaba ponerse una corona de oro en una pieza dental, porque era la moda, también ofrecía este servicio.

La atención oficial de salud pública la prestaba una enfermera nombrada por la Secretaría de Salud de Boyacá y el mantenimiento del Puesto de Salud debía pagarlo el municipio. En 1965 el Concejo asignó en el presupuesto $800,00 para este renglón. (AHRB. GB. Carpeta N° 170. p. 88) Por algún tiempo en los años 60 ocupó este cargo, la señora Magdalena de Rivas y la mayor parte de la década, la enfermera fue la señora Lucila Camacho. Cuando había algún caso de accidente grave o enfermedad, si la familia del paciente tenía dinero se llevaba al hospital de El Cocuy o al de Soatá que eran instituciones privadas”. Así que había personas que morían y no tenían ni para el “cajón”; en el presupuesto de 1965 se asignaron 250 pesos para “ataúdes para pobres” y 200 pesos como auxilio para los enfermos de Agua de Dios. (Ibid.)

Los muertos se velaban en las casas y los vecinos eran muy solidarios en estos casos; si el difunto era un niño o niña, se vestía de angelito y las niñas y niños vecinos lo acompañaban vestidos de blanco y cargaban el cajoncito, también blanco, hasta la tumba; si era un adulto, el cuerpo se arreglaba con su mejor vestido, o su mortaja era el atuendo de una advocación de la Virgen o de un santo. La ceremonia en la iglesia y el desfile al cementerio eran muy conmovedores. Después la familia ofrecía a los acompañantes una comida especial llamada “mortuoria”.

El novenario se hacía en la casa con la asistencia de la familia y de algunos vecinos y después del rezo, se les ofrecía algo de comer como agradecimiento; se dejaba un vaso con agua en una mesa o en un pequeño altar porque se creía que el muerto venía a calmar la sed que le daba al pasar por el purgatorio. Después, de manera rigurosa, se pagaba la misa de los nueve días, la del mes, de los seis meses y del año de fallecido y si se podía, se le seguía pagando la de el “cabo de año”.

8.3. Población de San Mateo según el Censo de 1964.

Se analiza el censo de 1964 mediante las variables de edad y sexo para conocer la conformación demográfica básica.

La población por grupos de edad en 1964, muestra una pirámide cargada en la base, lo que indica que nacían muchos bebés, y en efecto, la mayoría de los matrimonio tuvieron entre 10 y 12 hijos aproximadamente; no había preocupación por el futuro de un hijo más, pues existía la creencia de que todo “niño trae la mogolla debajo del brazo” y las familias manifestaban gran alegría cuando llegaba un nuevo hijo; hay un equilibrio en el nacimiento de hombres y de mujeres; el gráfico muestra una disminución de hombres y de mujeres de los 15 años a los 49 años, que es la edad en capacidad de trabajar, ésta podría ser causada por la emigración en busca de empleo y la disminución de la pirámide, con tendencia al triángulo en la parte superior, señala que la población moría de muerte natural.

Con el fin de conocer el estado de la salud de las personas, a finales del período de estudio, se analizó otra muestra de 100 fallecidos entre abril de 1971 y mayo de 1972 y se obtuvo que las enfermedades respiratorias continuaron como causa principal, pero se redujo al 26%; las enfermedades de la primera muestra continuaron presentándose; la viruela y el sarampión ocasionaron el 4% de los muertos; al respecto, recuerdo que a todos los niños nos vacunaban, pero algo pasaba porque a muchos nos afectó la viruela y el sarampión.

En los últimos años de la década de los 60 la población comenzó a disminuir al incrementarse la emigración a las ciudades y a otros lugares en busca de mejores oportunidades de trabajo y de estudio. Se fueron las familias de don Ángel Martínez, don Pedro Bohada, don Pacho Sepúlveda, del doctor Hildebrando Leguizamón, de don Félix Tarazona, entre otras; de las veredas también emigraron algunas familias completas; jóvenes del campo de familias numerosas continuaron saliendo a Bogotá y a Venezuela en busca de empleo; la mayor parte de los egresados de la normal nos fuimos a trabajar a otros pueblos y, en cuanto a la natalidad, sobre todo a partir de los años 70 se generalizó la aplicación de los métodos de planificación familiar.

9. Una economía promisoria

Fals Borda en su trabajo “El hombre y la tierra en Boyacá”, investigación hecha en 1954, resalta la riqueza en la producción de la región:

“Quizás la mayor variación dentro de una pequeña sección puede observarse en el hermoso valle del río Nevado entre San Mateo, El Espino, Panqueba y El Cocuy. Papas, alverja, trigo, cebada, maíz, café, tomates, tabaco, yuca, caña, mangos, arracacha, fique, y otros productos crecen en admirable profusión a distintos niveles” (2006, p. 188).

También en los valles de los ríos Cifuentes y Dragú o Canutal, las tierras sanmatenses aportaban variedad de cereales, hortalizas y frutales de clima cálido, templado y frío. Las familias del campo tenían gallinas, pollos, ovinos, bovinos, caballar, caprinos y porcinos, para la subsistencia y el trabajo y quedaban buenos excedentes para el mercado local y para otras plazas.

9.1 Un día de mercado

Las madrugadas de los días miércoles, a mediados de los años 60, venían acompañadas del sonido del trote de los animales de carga que arribaban al Centro con sus jinetes y con los frutos de la cosecha para la venta; de los pitos de busetas y camiones que traían a pasajeros y variedad de productos de las veredas y de los pueblos vecinos; del ajetreo de mesas, sillas, toldos y otros enseres de las señoras y señores que armaban sus toldos para ofrecer sus productos y atender a los paisanos; se escuchaba el altoparlante de la iglesia donde el padre invitaba a la misa y daba algunos avisos parroquiales y mientras los vendedores de la plaza organizaban sus puestos, los negocios del centro abrían sus puertas y se auguraba buena venta.

En la plaza los vendedores acomodaban las hortalizas, legumbres y frutas en canastos, cajones y costales y se ubicaban en fila hacia el centro de la plaza; vendían mazorca, maíz, trigo, cebada, frijol, alverja, garbanzo, papa, yuca, apio, cebolla, cilantro, perejil, entre otros. En frutas: camareras, duraznos, (criollo, camueso y melocotón), peras, manzanas, plátanos en sus variedades de hartón, popocho, banano y bocadillo, lechosas (papayas), aguacates, granadillas, mangos, naranjas, mandarinas, cóngolos, guamas, mamoncillos, zapotes, pipos, camareras, duraznos, guamas, guayabas, café y caña de azúcar; había una variedad de caña blandita y las inigualables y exquisitas chirimoyas, fruto insigne que, con la hermosa catleya son regalos de la naturaleza y símbolos de orgullo del municipio.

|

|---|

Todos los productos ofrecidos en el mercado, junto con las piñas que se traían de Santander, en el transcurso de la mañana eran llevados en canastos y costales de fique a todos los hogares del municipio. Algunos como las chovas, de árbol y de mata, y las moras se conseguían silvestres en los caminos y potreros. Las flores no se ofrecían en el mercado, abundaban en los jardines de las casas, especialmente donde había árboles para las orquídeas.

La venta de ganado se ubicaba hacia el norte de la plaza, junto a la venta de papa, aunque los “negociantes”, con miras de llevar ganado a Bogotá salían a las entradas del pueblo y compraban los semovientes. Había buena oferta de gallinas, huevos, pollos, piscos y conejos y también, a veces, no alcanzaban a llegar a la plaza. Las famas de don Arturo Cordón, don Luis Moreno, don Luis Abril, don Lisandro Espinosa y don Pablo Espinosa ofrecían carne de res, cerdo y cordero, animales que ellos mismos sacrificaban en los patios de sus casas. La caza estaba permitida y los guartinajos se conseguían por encargo a don Publio Barajas.

Como el día de mercado llegaba mucha gente, la demanda de desayunos y almuerzos era alta. En los toldos de las señoras Delia Palencia, Obdulia Montañez y María Adela Cristancho ofrecían tamal con chocolate, empanadas, pasteles, chorizos, morcilla, gallinas, gaseosa y cerveza, y si querían productos de dulce, en los toldos de las señoras Brígida Lagos y Encarnación Duarte, se vendía masato de arroz, mantecada, toda clase de colaciones y dulces con queso. En síntesis la oferta gastronómica era variada y deliciosa.

En ocasiones llegaba al mercado un personaje particular, “el culebrero”; visitaba la plaza con tres culebras que mantenía cada una, en una canasta, aunque a veces traía solamente a Margarita, una culebra coral. Su objetivo primordial era vender sus hierbas y medicinas y tenía el remedio para curar todos los males. Vendía “el corozo pal mal de ojo”, “el ungüento pal lobanillo”, “la cura del desengaño”, “la hierba que expulsaba las lombrices de los niños barrigones”, “sacaba pelo a los calvos” y hasta curaba “la inapetencia sexual”. Decía unas retahílas interminables que sólo interrumpía con la expresión: “quieta Margarita”, para captar la atención de los oyentes, simulando que la culebra se quería salir de su canasta. Mientras tanto, un personaje, decían que era el ayudante del culebrero, esculcaba a las personas distraídas y dejaba “a uno que otro incauto” sin el dinero para el mercado.

Era frecuente que en los días miércoles, dos o tres soldados recorrían las calles con un nefasto propósito: si veían algún o algunos jóvenes campesinos charlando desprevenidos, los rodeaban y se los llevaban al cuartel o al patio de la alcaldía; el sargento encargado les hacía la entrevista y a pagar servicio militar. Era raro el que se salvaba y sólo les permitían enviarles la razón a los padres de lo acontecido.

Comerciantes de otros pueblos y algunos locales, llamados “cuchanos” ofrecían en sus toldos, ropa, sombreros, alpargatas, tenis, utensilios de cocina, mochilas y otros artículos, para satisfacer a los clientes con precios módicos, pero todos los vendedores de la plaza y de los negocios de las casas debían pagar un impuesto establecido por el Concejo Municipal. Según la Ordenanza 60 de 1960 y con base en un parámetro de pesas y medidas enviado por la Secretaría de gobierno del departamento, algunos productos y el valor del impuesto, se presentan en la siguiente tabla:

En la mayoría de cada una de las casas del Centro funcionaba un negocio atendido por el propietario y su esposa o su cónyuge; pero en la calle del comercio se concentraba el mayor número, de ahí su nombre; otros más se distribuían por las cuatro o cinco calles restantes. Eran dueños de almacén: don Pablo Mojica, don Pepe Velandia, don Ramón Blanco y don Víctor Velandia. Tenían negocios de telas, droguería y abarrotes: don Pedro Bohada, don Pacho Sepúlveda y don Pedro Bonilla. Don Ismael Centeno y don Celestino Hernández tenían almacén y granero; don Feliz Tarazona era el propietario de la droguería, y don Mesías Sepúlveda, de la veterinaria y venta de productos agropecuarios.

Como negociantes de granos se destacaban don Roberto Arias, don Diógenes Arias, don Julio Romero, don Juan Tarazona, don Elí Rodríguez y don Antonio Blanco, entre otros. Había tiendas de variados productos, propiedad de don Luis Abril, don Simón Pérez, don Antonio Cordón, don Juvenal Puentes, don Marcelino Puentes, don Ernesto Carrero, don Julio Jurado, la señora Herminda Leguizamón, don Luis Sepúlveda Flórez, don Faustino Sepúlveda, la señora Carlina Escamilla y don Facundo Correa. También había algunas tiendas que solo abrían el día de mercado.

Algunos señores se dedicaban también al transporte como: don Víctor Velandia, don Carlos Jiménez y su hijo Alirio Jiménez, don Roberto Arias, don Julio Romero, don Juan Tarazona, don Ismael Centeno, don Pedro Rojas, don Luis Manrique, don Pedro Sepúlveda, don Manuel Bonilla, don Pedro Bonilla y otros. Los miércoles, algunos de ellos compraban ganado y granos para llevar a Bogotá. Don Ciro Salazar trabajaba en el transporte de pasajeros; con su esposa María Reyes abrieron una cafetería y después se convirtió en restaurante. La señora María Palencia atendía su restaurante el día de mercado y había dos o tres ventas más de comida.

La panadería era un renglón muy importante en la economía. Desde antaño y en los años 50, el amasijo se hacía con masa madre, un fermento elaborado con la misma harina, alimentado con harina y miel. Cuando llegó la levadura Flessman, se cambió el fermento tradicional. En muchas casas del centro y del campo, había hornos de leña y se amasaba para el consumo familiar. Como negocio, eran renombradas las panaderías de don José Díaz, don Flaminio Rodríguez, la señora Elvirita Ruíz (que solo abría los días de mercado), la de la señora Teresa y don Antonio Duarte, la de la señora Ernestina Manrique, la señora Carmelita Zúñiga y otras más. En la producción de almojábanas, sobresalían la señora Socorrito Merchán y la señora Lucila Hernández. En general, las panaderías vendían pan normal y aliñado, calado, mogollas comunes y de chicharrón, cucas, boronas, rosquillas, galletas, rosquetes, mantecadas, plumeros y unas galletas rojas llamadas liberales. Toda esta panadería y repostería de un sabor sin igual.

En cafeterías, la de la señora Rosa Montañez era muy apreciada por los empleados de la alcaldía y el juzgado, quienes en la mañana y en la tarde pasaban a tomar su delicioso tinto. La cafetería y billar de don Raúl García, muy apetecida por los jóvenes y sobre todo los estudiantes de la normal porque había billar y billar pull. La señora Rafaela de Valbuena vendía un masato de maíz con queso muy rico, la señora Carmelita Zúñiga hacía unos rosquetes o cotudos muy exquisitos; las panelitas de leche, blancas y amarillas que hacía la señora Luisa Leguizamón, eran muy agradables y la agua miel, en su punto, que vendía la señora Hortencia en el camino a la normal, calmaba la sed en los días calurosos.

Había buen consumo de cerveza por parte de los hombres; llegaban como dos viajes semanales, uno de Bavaria y otro de Andina y, aunque estaba prohibido, se consumía guarapo de una “guarapería” que funcionaba enseguida de la casa de don Pacho Silva, a una cuadra al sur de la plaza. En todo caso algunos campesinos y “centranos” se iban contentos a sus casas después del mercado y en ocasiones cuando “se pasaban de copas”, ocurrían las peleas; la policía llevaba a los implicados a la alcaldía y les sacaban su multa, la cual iba a suplir algunas necesidades de la localidad. Así en 1964, por concepto de multas, se recogieron 1.500,00 pesos (AHRB.FG. Carpeta N° 141, p. 23). También había consumo de cerveza con el pretexto de “el tronche” para cerrar un negocio, para acompañar una tarde de juego de tejo en la cancha de don Antonio Cordón, para “calmar la sed” y “garlar un rato”, y no faltaba “la de pirnos pa´ la casa”.

Los establecimientos de comercio pagaban su impuesto correspondiente y estaban clasificados de la siguiente manera: los de primera categoría pagaban 12 pesos, los de segunda categoría, 6 pesos; los de tercera categoría, 4 pesos; y los de cuarta categoría, 2 pesos. Además, los billares pagaban entre 10, 7 y 3 pesos, dependiendo de su categoría. También había billar donde don Parmenio Vásquez, otro junto a la casa del profesor Luis Martín López, el billar pull de la señora Carmen Alicia Manrique y el de la Señora Rosalba de Leguizamón, que era de carácter especial, no vendía licor y podían ir las mujeres a jugar. Las riñas de gallos y el juego de naipe que se realizaban en algunas casas y tiendas, tenían de impuesto un porcentaje del 20% sobre el monto total recaudado. (Ibid.)

9.2 Otros trabajos de los habitantes del Centro

La construcción tuvo un gran auge que involucró mano de obra importante; se destacaron los maestros que trabajaron en la construcción de la iglesia, el liceo femenino, la anexa, la normal, la concentración de niñas, numerosas casas del centro y del campo y escuelas en el sector rural. En el centro se destacaron los señores: Guillermo Herrera, Guillermo Acuña, Ramón López, Luis Demócrito Sepúlveda, Laureano Corredor, Benjamín Tavera y su hijo Indalecio, Misael Ramírez, José Lagos y Luis Sepúlveda Palencia.

Junto a la construcción, la carpintería también era muy solicitada para la fabricación de pisos y techos de madera, puertas, mesas, sillas, butacas, bancas, alacenas, armarios y otros elementos. Don Posidio Colmenares hizo el piso con machimbre o tabla angosta, en algunas casas; don Vicente Sepúlveda tenía un taller grande de carpintería, al igual que don Ramón y don Rufino López, don Eudoro, don Marco Aurelio y Abdénago Manrique. Don Marco Tulio Bonilla era el fabricante de ataúdes de la única funeraria del municipio.

Don Antonio Valderrama se destacaba como peluquero y barbero, y además arreglaba relojes, planchas y toda clase de máquinas y utensilios. Don Luis Moreno, Cristóbal Duarte y Andrés Corredor también ejercían la peluquería. Para el arreglo del cabello de las jóvenes y niñas, las mamás eran muy expertas, al igual que para perforar las orejitas de las niñas a los pocos días de nacidas.

Un trabajo frecuente por estos años era el de “las lavanderas”, inmortalizadas por Nicanor Velásquez en una canción. Lo realizaban señoras que recogían en las mañanas en las casas de familia, un costal lleno de ropa y lo llevaban al río Cifuentes. Era un trabajo muy pesado, pues arrodilladas y sobre una piedra plana iban enjabonando, refregando, juagando y después, extendiendo la ropa en el potrero. Les daban las onces y se les llevaba el almuerzo. En la tarde, ya llegaban con la ropa seca, lista para planchar.

9.3 La producción agropecuaria

Las fincas de San Mateo son propiedad individual que se han heredado por varias generaciones o que se han adquirido por compra; por estos años, la mayoría las ocupaba el propietario y su familia. Otros propietarios sembraban en compañía, así: “si la siembra se hace en barbecho nuevo, es decir, en tierra sin anterior cultivo, el patrón da la tierra, una yunta, la mitad de la semilla y la mitad de los líquidos de control; el socio da el trabajo, compra el abono y paga la otra mitad de los gastos; la cosecha se divide entre ambos” Fals Borda, 2006, p. 128). También había arrendamiento por dinero, arrendatarios permanentes y el empeño. Todas estas formas de tenencia con mano de obra del obrero, el jornalero, el concertado, el aparcero y el arriero.

En la mayoría de las fincas y dependiendo de los pastos y del agua, había buen rendimiento de vacunos. Muchas familias tenían una o más vacas lecheras y había buena producción de leche, cuajada, queso de hoja, elaborado a partir de la cuajada sin suero, y mantequilla. El ganado más generalizado era el criollo y el normando; también había ejemplares de cebú y Holstein. Los ovinos predominaban en tierras templadas y frías y los caprinos en tierras cálidas. En todas las casas había gallinas, pollos, piscos y por lo general, siempre había una o más gallinas sacando pollitos. La venta de huevos y de estas aves era muy solicitada en el mercado.

La miel de abejas era muy apreciada por su calidad y sus propiedades nutritivas y medicinales. En el Centro, el profesor Sergio Galvis era un experto en su elaboración. También "se recuerda la producción apícola de Enrique Bonilla Velasco, Carlos Duarte y Federico Centeno Gómez" (Díaz Angarita, 2017, p. 21).

Los cultivos de papa, maíz, trigo, cebada, leguminosas y frutales eran indispensables para la alimentación. Junto al maíz, que se sembraba en enero y se recogía en noviembre, se sembraba la alverja o las habas o el fríjol; entonces en mayo ya había alverja y en julio ya había habas y el frijol iba hasta noviembre (Fals Borda, 2017, p. 86). En tierra cálida se cultivaba maíz, fríjol, plátano, yuca, apio, naranja, guayaba, papaya y otros frutales.

La papa era uno de los cultivos más importantes de tierra fría; la papa de año se sembraba en enero y la de traviesa en julio. Eran comunes las variedades: pastusa, tocarreña y criolla. En lotes pequeños, los obreros hacían los surcos y en lotes de mayor tamaño se abrían con el arado de bueyes y la semilla se sembraba “siguiendo el contorno de la pendiente en forma semi-horizontal”. El instrumento más

empleado para el desyerbe y el aporque era el azadón. (Fals Borda, 2006 pp. 183-184). A los trabajadores se les llevaba “el puntal”, agua miel o guarapo con arepa liuda y el almuerzo que podía ser un buen cuchuco y el seco con arroz, papas y carne, al “surco” o a un lugar muy cercano al sitio de trabajo, la siembra o la cosecha, que era común llamar, “la paña” de papa.

El trigo se sembraba en julio, cuando se sacaba la papa y en diciembre o enero ya estaban para recoger (Ibid, p. 186). En numerosas casas de campo había una era para trillarlo con caballos, pero pronto llegó la trilladora. La máquina funcionaba con motor de gasolina y una vez estuviera el trigo cegado, libre de impurezas y seco, la máquina separaba los granos del tamo. Era una bonita tradición que reunía a los operarios de la máquina, al dueño del trigo y hasta vecinos, quienes desde temprano “arrimaban” y compartían degustando el guarapo con arepa y conversando sobre el trabajo y las últimas noticias. Una trilladora de primera categoría pagaba 30 pesos de impuesto anual y una de segunda categoría pagaba 20 pesos.

Buena parte de las familias que vivían en el Centro, aparte de sus negocios, tenían fincas en las veredas y contribuían a la producción agropecuaria. En este grupo se recuerda, también a don Luis Cuevas, don Chepe Gómez, don Víctor Rodríguez, don Timoleón Lizarazo, don Pedro Cordón, don Pachito Pérez, don Agustín Esteban, don Ananías Wilches, don Justo García, don Pacho Silva, don Parmenio Vázquez y don Gabriel Botía.

9.4 Los molinos hidráulicos de piedra

En Colombia, los molinos hidráulicos venían funcionando desde la época colonial para moler maíz, cebada y especialmente, trigo. Según el informe del Gobernador de Boyacá, Alfonso Tarazona Angarita, en 1954 en San Mateo había ocho molinos hidráulicos y dos mecánicos (p. 214). De estos, tres molinos estaban ubicados en el Centro: el de don Francisco Zúñiga, que posteriormente fue propiedad de la señora Águeda Duarte; el de la señora María de la Cruz Duarte, junto al río, que en la década del 60 solo se veían las ruinas y el de don Pedro Sepúlveda. Tres en las inmediaciones de La Península; uno más en La Palma, y el molino de don Carlos Duarte Rangel en El Hatico. Además, don Flaminio Rodríguez tenía un molino eléctrico y don Rafael Leguizamón un molino de motor de gasolina.

El molino de don Pedro Sepúlveda, “en el censo de molinos del año 1935, era Samuel Sepúlveda el propietario (…), estaba catalogado como de pequeña producción, aunque molía por jornada, 10 bultos de 70 kilos” (Neiza Rodríguez. 2024, p. 100).

Contaba mi madre Lolita Sepúlveda que mi abuelo Pedro Sepúlveda había tallado las piedras del molino y que siempre madrugaba a “echar el agua”, pues el molino

“funcionaba con el agua de una toma que salía del río Cifuentes, cerca al camino de la Veracruz. Hasta allá tocaba ir a “echar” o a “quitar” el agua moviendo el “peine”. El agua llegaba por la parte de atrás de la casa y desde un sitio alto bajaba por una canal grande de sauce. (Testimonio de Yesmín Galvis)

El agua debía llegar con fuerza al cárcamo que estaba debajo de la casa;

(…) caía sobre una rueda con cucharas de madera y la fuerza hidráulica movía la piedra superior que está anclada sobre la piedra fija que se hallan arriba, en la estancia propia del molino. El trigo bajaba de la tolva a través de una canal de palo unida al perro o palo que giraba sobre la piedra y al vibrar, hacía caer el trigo a un orificio en la parte central de la piedra. La harina caía en el cajón de madera que rodeaba las piedras, se reunía con el rastrillo y se sacaba con una cuchara de molinero a unos costales blancos de tela y luego a la romana. Se pesaba y se le descontaba al cliente la “maquila”, dos libras por arroba de trigo molido, por el trabajo. (Testimonio de Edilberto Galvis, nieto de Pedro Sepúlveda.)

Del molino se llevaba a cada casa donde la harina era la materia prima para los exquisitos amasijos, sopas, arepas, empanadas y otros comestibles básicos del consumo alimenticio de los sanmatenses.

Este molino, según el inventario de molinos hidráulicos de Boyacá, “se conserva como uno de los atractivos más importantes del municipio” (Neiza Rodríguez, 2024, p.100).

“Es un edificio de planta rectangular de 9.90 metros de largo por 5.25 metros de ancho, muros de 0.40 metros de ancho, construidos en piedra rajón con mortero de pega en argamasa, conserva todos sus elementos originales y aunque está completo y funciona, actualmente no se encuentra en uso, pues se ha conservado como una joya arquitectónica”. Ibid.

Así, los molinos hidráulicos de piedra fueron muy importantes en la economía local desde la Colonia hasta mediados del siglo XX y se constituyen en huellas de la memoria histórica que articularon las vivencias en torno al cultivo de los cereales, a las relaciones sociales, a la alimentación y mantuvieron las tradiciones en un tiempo de larga duración.

9.5. La caña de azúcar

El cultivo de la caña de azúcar o caña panelera era uno de los principales renglones de la economía de las veredas de Guayabal, Hatico, Floresta, Cuicas Buraga, Cuicas Ramada, Vijal y Concordia en terrenos con temperaturas entre los 15 y 28° C. El cultivo tardaba dos años y bien cuidada, con el riego y el control de enfermedades, tenía muy buen rendimiento. Había varios trapiches; uno se hallaba en la vereda del Hatico, por el camino a la Laguna, donde se dividía un ramal hacia la vereda de El Cascajal,

(…) éste era de mi padre Segundo Duarte y de mi tío José, de todos los hermanos. Tenían otros dos trapiches más, el de La Alcaparrosa y el de La Adobera, en la vereda de Floresta y molían la caña cultivada en las fincas de todo el sector de La Hoya de Los Duarte. (Testimonio de Imelda Duarte)

El tiempo de molienda podía durar varios días, de acuerdo con el tamaño de la cosecha, y el trabajo era continuo, día y noche y de mucho cuidado; entonces la alimentación para los trabajadores debía ser muy buena. Por lo general, el desayuno era un caldo de papa con costilla de res y chocolate con mogolla. A la media mañana el puntal: agua miel y arepa liuda, y un calabazo lleno de agua miel permanecía colgado en su malla en un lugar visible y junto, unos pocillos esmaltados, donde cualquier trabajador podía auto-servirse y calmar la sed. El almuerzo podía ser unas ruyas de maíz con hueso carnudo y el seco, carne sudada con papa, arroz y ensalada, y una cerveza o un pocillo de guarapo. De 5 a 6 de la tarde, el piquete: carne asada, con papa, plátano y yuca y más guarapo o una cerveza, y a la media noche, la pira: una changua con dos huevos con pan o mogolla.